※当記事ではアフィリエイト広告を利用しています。

こんにちは!つますきーです。

この記事に辿りついたということは、このように思っていますね?

「ケアレスミスを減らしたい!」

このように思っている人は多いはずです。

ケアレスミスをするのは本当にもったいないです。

だって正解が分かっているのに得点できないんですよ?

いくらコツコツ勉強してきても、本番でやらかしたら終わりです。

「凡ミスがなければ合格点とれていたのに…orz」なんて人もたくさんいると思います。

ぶっちゃけ、少々勉強量が足りてなくても「ミスさえしなければ合格できる」と言っても過言ではありません。

だって、合格点をとれる実力をもっている受験生もみんなミスしますから!

みんなが凡ミスをして勝手に沈んでいく中、あなたがミスをしなければ順位が浮上します。

今回はケアレスミスを極限まで減らす方法を紹介します。

私が紹介する方法は既にやっている人も多いかもしれません。

私はこのやり方で凡ミスがほとんどなくなりました。

それでは順番に説明していきましょう!

マークシート試験とは?

その名のとおり、マークシートを塗りつぶす試験です。

「択一式試験」なんて言われることもありますね。

1問あたり,4つか5つある選択肢から「正しいもの」や「誤っているもの」を1つ選んで解答する試験です。

中には、正しい選択肢の組み合わせを選ぶ「組み合わせ問題」なんてのもあります。

また、正しい選択肢の数を答える「個数問題」なんてものもあります。

要は、各選択肢の正誤判定をやっていく試験です。

択一式試験を行っている入試や資格試験はたくさんあります。

私が最近受験した「宅地建物取引士」や「不動産鑑定士(一次試験)」も択一式試験でした。

また、大学入学共通テストでは「最も適当なものを~から一つ選べ」なんて問われ方をしますよね。

執筆者の実績

「あんた誰?」と思った方もいるでしょう。

私は、「夫婦関係を良好にするための方法」をブログで発信しているが、Xでは映画ネタと資格試験ネタばかり呟いている「つますきー」という者です。

最近、宅建試験と不動産鑑定士試験を受けました。

択一式試験はけっこう得意でした。

●宅建(R4):43点/50点満点

●不動産鑑定士試験(R5:一次試験):1位合格

詳しい成績表→「【暗記のコツ】ただ壁に貼るだけでは時間のムダ?壁に貼る勉強法の必須アイテム!」

どちらも試験当日、凡ミスは1つもしませんでした。

今回は「択一試験は得意だ!」などと豪語してイキり散らかしている私が紹介するものですので、ぜひ「参考」にしてみてください!

【結論】ミスを減らす方法

早くも結論言っちゃいます!

問題文中のキーワードを〇で囲ってください。

これをやらないと、問題文の指示と逆のことをしてしまうリスクがあります。

例えば「誤っているものはどれか?」と問われているのに、「正しいもの」を選択してしまうことってありますよね?

これじゃ各選択肢の正誤判定ができても、得点できません。

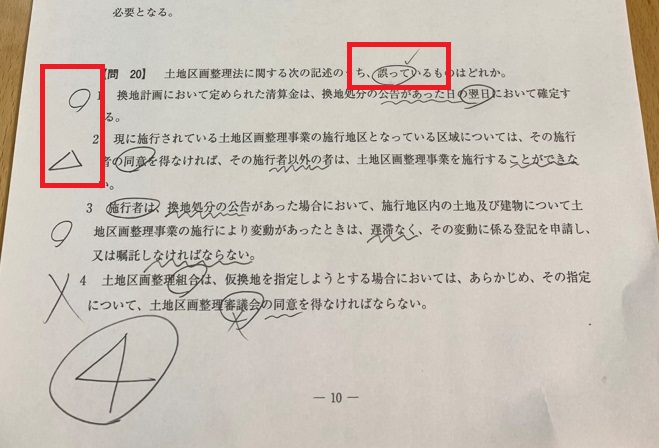

必ず「正しい」or「誤って」に〇で囲ってください(写真赤枠)!

それ以外にも正誤判定を行う上で重要なキーワードがありますので、〇で囲ってください。

こうすることで「どこに注目すべきか?」を分かりやすくするんです!

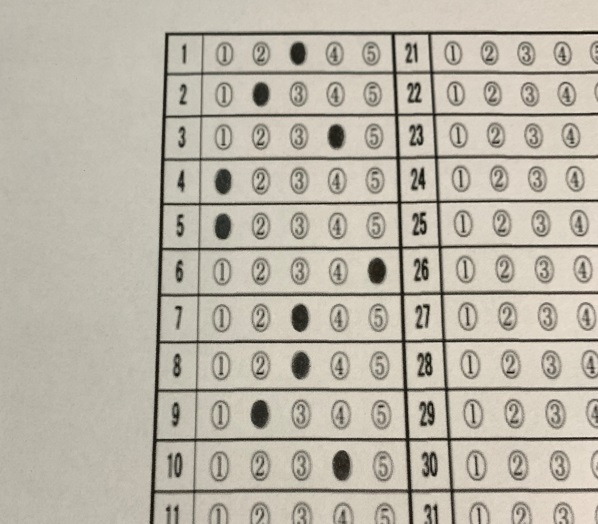

そして、各選択肢の横に「〇 × △」のいずれかを書いていきます(写真赤枠)。

分からなくて正誤判定が出来なかったら「△」をつけてとりあえず次に行っちゃってください!

すべての選択肢の正誤判定ができなくても得点できることはありますから。

【余談】最近予備校で教わった方法

私が直近で利用した予備校の講師は、択一式試験前に以下のように言っていました。

(どこの予備校とは言いませんが…)

「必ず指差し確認をしてください!」

それを聞いて、私は正直「そんなんでええんか?」と思ってしまいました。

前提として予備校講師はみんな優秀ですから、指差し確認だけでミスを防げるのかもしれません。

でも、私はそんなに注意力が高いわけでもないので、指差し確認だけだと漏れが発生します。

なので、わざわざキーワードを〇で囲っているんです。

みなさんは指差し確認だけで大丈夫ですか?

おそらく、みなさんも指差し確認だけしかやっていない瞬間があると思うんですよ。

それは、

「過去問集を使って過去問を解いているとき」

あんまり過去問集に〇とか線とか書きまくって、汚したくないじゃないですか?

だから、過去問集を使うときだけはみなさん指差し確認だけをやっていますよね?

でも、指差し確認だけしかやってないとき、読み間違えることが多くないですか?

私だけですか?(笑)

それに、全部解き終わった後に時間が余ったら見直しをしますよね?

見直しするときにキーワードが〇で囲われていたら便利なんですよ。

着目すべき箇所が既に明示されていますからね。

それに、チェックすべきキーワードはたくさんあります(この後ちょっと紹介します)。

それらをすべて指差し確認するのは難しいんじゃないかな?と思います。

チェックをつけていくべきキーワード一覧(例)

●正しい・誤って

●主語・述語

●許可・認可・同意(紛らわしい言葉)

●いかなる場合も・常に(極端な表現)

などなど

マークシートの塗間違いパターン①

自分の解答と異なる番号を塗りつぶしたら意味がありません。

例えば、答えを③と判定したのに、なぜか④を塗りつぶしちゃうとか。

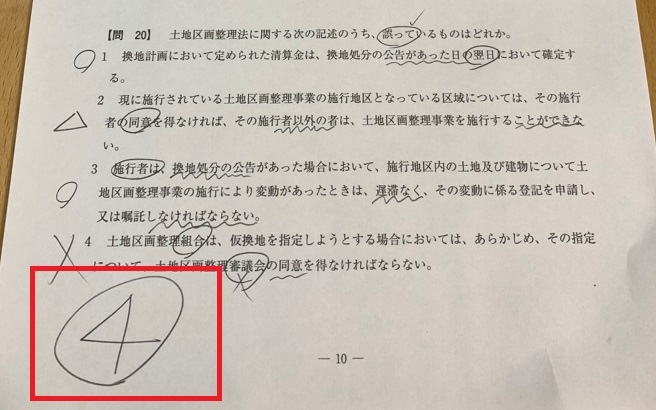

それを防止するために問題文の近くに大きく番号を書いておいてください。(写真↓赤枠)

そこに書いた番号を見ながらマークシートを塗りつぶします。

そうすればミスは減るんじゃないかな?と思います。

しかも、これをやることで、試験終了後の自己採点もやりやすくなります。

【注意!】マークシートの塗間違いパターン②

分からない問題を一旦飛ばすことってありますよね?

そのせいで、問題番号と回答番号が1つズレてしまうこともあり得ます。

例えば、問題9の答えを③と判定し、マークシートの問題10欄の③を塗りつぶしてしまうみたいなミスです。

そして最後まで塗り終わった後に、

「やっべ―――!1個ズレてた―――!!オワタ…orz」

試験終了1分前でこのミスに気付いてしまったらもう終わりです。

安西先生もあきらめてしまうレベルで試合終了です。

これは気をつけてくださいとしか言えません(笑)

参考に私のやり方を紹介します。

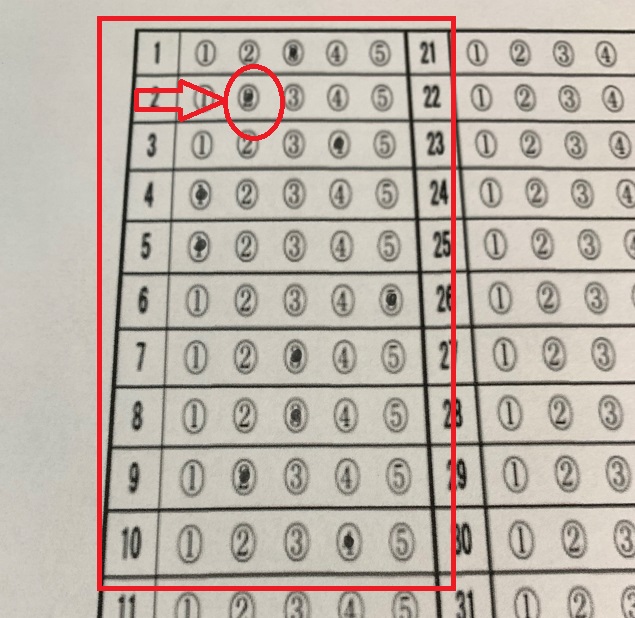

1問解くごとに、マークシートに「仮塗」↓(ちょっと雑でいいです)をします。

仮塗したら次の問題に進みます。

20問くらいこれを繰り返した後、仮塗した箇所にミスがないか再度確認し、20問分の「本塗」をします。

本塗後↓

(写真は10問分しか塗っていませんが気にしないで下さい)

20問分の本塗をしますので、その作業は2分くらいかかります。

しかし、塗りつぶすのは単純作業ですので、脳の休憩になってちょうどいいです。

1問解くごとに本塗をすると、疲れちゃいます。

なので「本塗するだけの時間」をつくります。

それに1問ごとに本塗すると、1個ズレるリスクも上がると思います。

※別に20問じゃなくてもいいです。皆さんのキリが良いタイミングで本塗タイムに入っちゃってください。

チェックつけるだけじゃなく集中力が大事

当日の過ごし方にも注意

思考停止でチェックばかりつけても意味がありません。

集中力を最大限発揮することも重要です。

当日の過ごし方には十分気をつけてください。

試験当日に余計なことばかりやると、判断エネルギーを消費してしまいます。

そして試験中に良質な判断ができなくなります。

詳しくは→「知らないと不利!合格するための試験当日の過ごし方3箇条【資格・入試】」

歯間ブラシ持参

当日は、歯間ブラシを持参した方がいいと思います。

午後の試験がある場合、その前にランチを食べると思います。

そうすると、食べ物が歯に挟まることもありますよね?

食べ物が歯に挟まったままだと、気になって試験に集中できないでしょう。

そんな状態で試験に臨んでも、実力は半分しか出せないかもしれません。

食べ物が歯に挟まったら、試験開始前に取り除いておきましょう!

歯ブラシでシャコシャコして取り除くのもいいと思います。

しかし、歯間ブラシの方が手っ取り早く処理できます。

まとめ

いかがだったでしょうか?

今回は私のやり方を参考にお伝えしました。

違うやり方で上手くいっている人もいるでしょう。

人によっては「指差し確認」の方が性に合っている人もいるでしょう。

つまり、私のやり方が正解ではないんですよ。

私が最も伝えたいことは、「想定される失敗リスクを事前に洗い出し、その対策を打っておくことが重要」だということです。

今回の記事が参考になって、あなたの試験本番の得点が少しでもアップすれば幸いです。

今日もご愛読いただき、ありがとうございました。

コメント