※当記事ではアフィリエイト広告を利用しています。

こんにちは!つますきーです。

この記事に辿りついたということは以下のようなお悩みを抱えていますね?

「少人数結婚式ってどんな手順で準備すればいの?」

「準備を進めるうえで気をつけるべきことは?」

「やろうと思って何か月後に実施できるの?」

「当日はどんな流れで進むの?」

今回は、近年実施する人が増えている「少人数結婚式」について、準備から実施までの手順について、体験談を交えてお話しします。

私が実際にやってみて感じた少人数結婚式のメリットやデメリットについては以下の記事をご参照ください。

「【体験談】少人数結婚式をやってみて感じたメリット・デメリット(軽井沢)」

基本的には担当のウェディングプランナーの指示に従って進めていくことになるとは思います。

ですが、プランナーも何もかもすべてを指示してくれるわけではありません。自分で考えて行動する場面もあります。

例えば参加者との日程調整のやり方など細かいことについて、プランナーはいちいち教えてくれません。

この記事を読めば、準備から実施までやるべきことが分かります。

やるべきことが分かっていれば安心ですよね!

最初から計画的に準備すれば、不備も少なくなり、スムーズに進めることができます。

そうすれば、結婚式の準備を巡って夫婦喧嘩をすることもなくなります。

この記事内容と全く同じやり方でなくてもいいので、そこはご自身でチューニングください。

私がやった結婚式

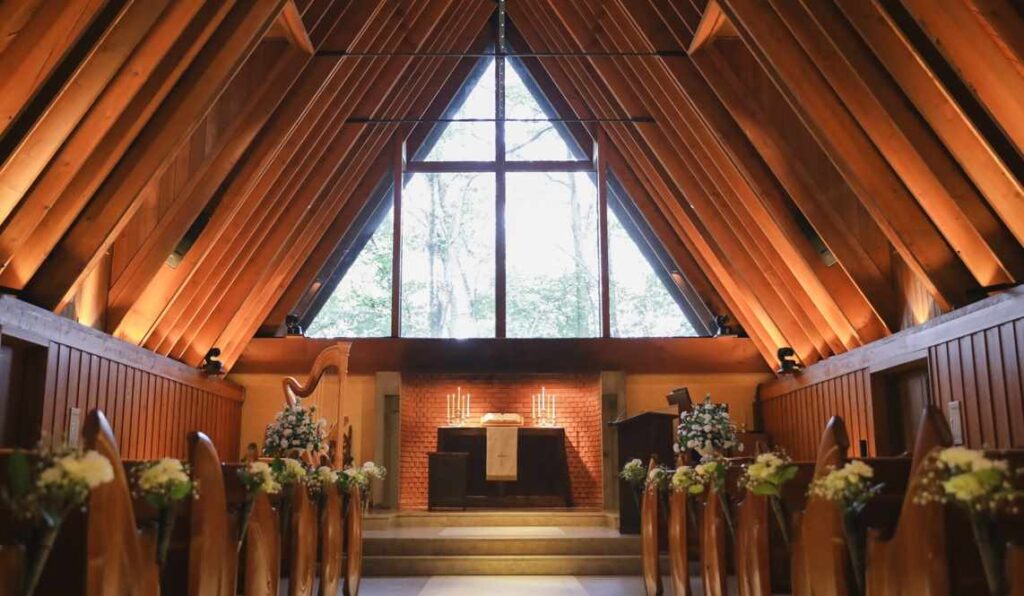

式場:軽井沢高原教会

時期:9月中旬

人数:25人程度

ゲスト属性:両親、兄弟家族、友人

実施までにかかった期間:3ヶ月半

費用:約220万円(細かい内訳は「【費用内訳】軽井沢高原教会で少人数結婚式をやったらいくらかかる?削減できる項目は?」)

準備

すべて私の実体験ベースです。

順番は前後することがあり得ます。

①式場を探す

私たち夫婦の場合、「軽井沢高原教会でやりたい!」という強い気持ちがあったので、色んな式場を比較検討しませんでした(笑)

でも、もっと良い条件の式場も見つかるかもしれませんので、本来はいろいろ当たってみた方がいいと思います。

なお、家族が来られなかったら話にならないので、この段階で実施予定日を何日かピックアップしておき、家族の予定は最低限抑えておいた方が無難です。

②直接話を聞きに行く

アポイントをとって、運営会社に直接話を聞きにいきました。

話を聞いた結果、「この式場でやりたい!」と夫婦両方とも合意したので、その場で即決しました。

運営会社には、概算の人数(20人から30人くらい)を伝えたうえで、日にちと会場を仮で押えました。

この時点では仮契約でしたので、一定期間内に「本契約したい」と伝えなければなりませんでした(私の場合、8日以内でした)。

③必ず来てほしい人に連絡し、予定を抑える

両親や兄弟には必ず来てほしいので、電話で予定を抑えました。

話の聞き間違いなどがあったら困るので、電話だけでなくメッセージでも日にちと会場を伝えました。

ここは慎重に進めましょう。

また、この時点で友人にも「結婚式に来てほしい!まだ、日にちと場所は(仮)なんだけど」と打診しておきました。

挙式は3か月後くらいだったので、みんな予定は空いており、「行く行く!」と言ってくれました。

④式場に契約の意思表示をする(本契約)

この時点で日にちと会場が決定しました。

また、申込金を支払いました。

なお、この申込金は最終的な結婚式費用に充当されました。

⑤参加予定者に日にちや会場が確定したことを改めて連絡

日にちや会場について、伝達ミスがないように進める必要があるため、メッセージで残すなど慎重になった方が良いです。

ここできちんと伝えておかないと、参加者から「あれ?結婚式は結局どうなったの?」と言われてしまいます。

⑥ウェディングプランナーと打ち合わせ(4回ほど実施)

細かいことをいろいろ決めていきました。例えば以下のようなことがあります。

・招待状のデザイン・発送のタイミング

・会場の装花

・アルバムやスタジオ写真の台紙の種類

・引き出物の種類

・具体的な当日の流れなど

余裕があれば、打ち合わせ内容を事前にプランナーに聞いておきましょう。

その内容について少しでもいいので予習しておくと打ち合わせがスムーズに進みますし、打ち合わせ中に夫婦喧嘩が勃発することも少なくなります。

※不明点などは対面ではなくメールや電話で行うこともありました。

⑦衣装合わせ(3回)

たくさん種類があるので迷ってしまいます。

衣裳合わせの時間枠も決められているので、基本的には時間の延長ができません。

そのため、事前に以下のことを決めておくとスムーズに進みます。

・何色が良いか?

・どのような形のものがよいか?

・希望の価格帯

衣裳店のHPなどから事前に衣裳の写真も見られますので、具体的な商品番号など、いくつかピックアップしておくと効率的です。

⑧友人にいろいろ確認

友人に住所、アレルギーの有無、口座番号などを聞きます。

招待状の発送、お車代の振り込みをするためです。

結婚式が決まった段階で早めに確認しておいた方がいいです。

お車代は挙式当日に現金で手渡しする人がいますが、やめた方がいいです。

単純に、用意するのが面倒ですし、挙式当日の持ち物は極力減らした方がいいです。

持ち物が多いと、忘れるリスク、紛失するリスクが高まります。

それに、近年はキャッシュレス化が進んでおり、受け取る側も、現金で渡されると困る人も多いと思います。

ネットバンキングを活用すれば、スマホ一つで友人に振り込みできます。

もう昭和ではなく、令和なのでここはスマートにやりましょう。

⑨挙式前日に泊まるホテルを予約

予約は早めにやった方がいいです。

前日にホテルに泊まらないと、挙式当日に自宅から来ることになり、めちゃ体力を消耗します。

⑩ブライダル保険加入

私は150万円まで補償されるコースを選択しました。

掛け金を増やすと補償金額が高いコースも選べます。

しかし、補償範囲などの契約内容はよく調べておきましょう。

調べずに契約すると、「自分が想定していたリスク(台風やコロナ感染に伴うキャンセル)が、実はその保険でカバーされていなかった!」なんてこともあり得ます。

私はまず保険会社のHPなどをよく見て、補償範囲などを把握したうえで保険会社に直接電話もして確認しました。

ここは慎重にいきましょう。

⑪招待状発送

発送のタイミングなどは、プランナーの指示に従えば大丈夫です。

⑫スピーチ内容を考える&スピーチの練習

忌み言葉などがあるので事前に勉強が必要です。

練習はかなりやりました。

練習するときは動画撮影などをするのも有効です。

ちなみに暗記はせずにカンペを用意しました(笑)

⑬参加者に当日やってもらうことについて連絡

以下のようなものがあります。

相手も準備が必要ですから分かった段階で早めに連絡しましょう!

・新郎父親→〆のあいさつ

・新婦父親→乾杯のあいさつ

・受付→友人1人ずつお願いしました

・リングガール→兄の娘にお願いしました。

・ライスシャワー→兄の息子にお願いしました。

⑭式場の下見

早い段階で下見してもいいと思います。

私は挙式1ヶ月前に実際に妻と一緒に軽井沢に行って、スタッフの同行のもと、会場の下見をさせていただきました。

スピーチをしたときに声が会場全体に通るかなどをイメージすることができます。

当日の動きもイメージできますので、やっておいた方が安心できます。

⑮式場へ荷物を事前に郵送

衣裳の小物やウェルカムスペースに置く写真などは事前に式場に郵送しておきました。

その方が、当日の持ち物が減って楽です。

⑯体調管理

体調を崩してしまったら大変です。

不要な外出は控えましょう。

挙式直前期(3週間前くらいから)は、休日も人ごみに行くのは控えた方がいいです。

コロナ等に感染するリスクが高まります。

常にマスクを装着して、手洗いうがいをこまめに行い、バランスの良い食生活を心がけましょう。

十分な睡眠もとりましょう。

友人から飲みに行こうと誘われても断りましょう。

なにがなんでも万全な体調で当日を迎えましょう。

当日

①式場に行くまで

朝起きてお風呂に入り、さっぱりして式場に向かいます。

私はホテルから式場まですぐの場所でした。

②メイク

タキシード・ドレスを着て、髪のセットなどをしてもらいました。

③スタジオ撮影

両親も一緒に撮影します。

④挙式

流れは決まっています。挙式中の行動は神父が誘導してくれるので安心です。

⑤写真撮影

親族や友人も含めて撮影時間が設けられました。

ここで新郎新婦の2人だけの撮影もしました。

⑥披露宴

披露宴といっても、余興やムービー演出はやりませんでした。

基本的に以下のような流れで進みます。

●新郎新婦入場

●ウェルカムスピーチ(新郎)

●乾杯のあいさつ(新婦父)

●ケーキ入刀

●ワイワイ会食←ここが一番のメインです。

●手紙朗読(新婦)

●両親へ花束・記念品贈る

●謝辞(新郎父)

●謝辞(新郎)

●退場

●引出物渡す

●終了

このような流れで無事終了です。

あとは着替えて忘れ物がないように帰るだけです。

まとめ

いかがだったでしょうか?

準備から実施までの手続きについてお話ししましたが、みなさんこう思いませんでした?

「なんだかやること多くて大変だな」

確かに事前にやらなきゃいけないことは多いです。

でも、大丈夫です!

今回の記事を参考にすれば準備の漏れはほとんどないでしょう。

ただ、この記事はあくまで参考程度にとどめておき、プランナーの方とも綿密にコミュニケーションをとりながら進めましょう。

以下、私が心からオススメできる本です。

これを読めば「結婚式を最高の思い出にしたい!」と思えることでしょう。

今日もご愛読いただきありがとうございました。

コメント